nel prendere le palle siamo esperti! Lo cantava Riccardo Marasco in Palle in costume (1990). Si torna a parlare di Montaperti grazie a un libro appena pubblicato dal mio amico Fabrizio Scheggi. S'intitola Il Mugello nel libro di Montaperti.

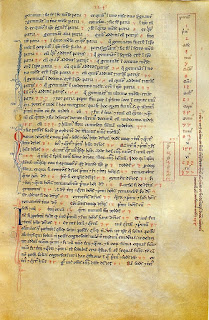

Probabilmente la storia la conoscete. Tra le conseguenze della battaglia che il 4 settembre 1260 oppose fiorentini e senesi con la vittoria totale di questi ultimi, ci fu il sequestro come preda di guerra di un corposo fascicolo di fogli pieni di nomi e numeri. Fascicolo di cui per secoli non si comprese il valore. Dopo essere rimasto a Siena per 300 anni, tornò a Firenze nel 1570. Solo nella seconda metà dell'800 lo storico e archivista Cesare Paoli, cui tutti dovremmo essere grati, lo esaminò, ricompose, riordinò, fino a trascriverlo e farlo stampare dal Gabinetto Viesseux nel 1889. Oggi è scaricabile su Internet e ha avuto una ristampa anastatica nel 2004.

Il Libro di Montaperti non è un volume poetico. È quanto di più prosaico si possa immaginare. È una serie di registri. Elenchi su elenchi, nomi, luoghi. E poi leggi, emanazioni, regolamenti. Ma è anche quasi un elenco telefonico di Firenze & Contado anno 1260, con in omaggio i modelli Unico, 740 e/o 730 di tutti i suoi abitanti, già compilati. Renato Stopani ne analizzò alcune parti in Il contado fiorentino nella seconda metà del dugento (Salimbeni 1979). Scrive Stopani:

Il Libro di Montaperti (...) consta di vari registri, quaderni e carte che servirono ai diversi uffici militari e amministrativi dell'esercito fiorentino nel 1260, in occasione della guerra contro Siena. (...) Alcune parti del libro riguardano in particolare i popoli ed i comuni del contado e costituiscono un documento prezioso, non solo per la determinazione topografica, politica ed ecclesiastica del territorio fiorentino, ma anche per una valutazione comparativa del potenziale economico dei vari popoli. Specialmente due registri ci permettono di delineare l'amministrazione del contado nell'anno 1260: si tratta di una lista che enumera i nomi dei fornitori di pane all'esercito fiorentino, e di un altro elenco nel quale sono registrate le parrocchie rurali e le quantità di grano che ciascuna di esse doveva fornire per l'approvvigionamento di Montalcino assediata dai senesi.

L'analisi che oggi compie Fabrizio Scheggi è diversa da quella compiuta da Stopani (per chiarire: non si fanno concorrenza, peraltro a trentasette anni di distanza), ed è concentrata sulla regione mugellana. Non c'è da sorprendersene: Fabrizio è nato sulla Bolognese, ha abitato per 15 anni a Pietramala (Firenzuola) e adesso vive a S. Maria a Vezzano (Vicchio). La sua mamma nacque a Ripafratta (Le Ville, Borgo S. Lorenzo), il babbo a Marzano, sopra Grezzano (sempre Borgo S. Lorenzo). Suo figlio lavora a S. Piero a Sieve; uno zio, oggi felicemente in pensione, ha fatto per anni il guardiacaccia presso Villa Le Maschere (Barberino).

Appassionato da sempre di storia del Mugello a tutti i livelli, ha già pubblicato diversi libri, tra cui spicca il bel romanzo biografico (o biografia romanzata?) La panacea nella pigola (Noferini 2011). Per la realizzazione del Mugello nel libro di Montaperti è stato necessario un lungo lavoro, i cui risultati sono non di rado sorprendenti ed inediti. Non voglio ovviamente anticipare il piacere della lettura, anche se non è un giallo, ma mi limito a sottolineare un esempio tra i non pochi che ho trovato degni di nota. Fabrizio ha fatto emergere dall'esame (oculato) del testo originale la presenza di roccaforti che andavano a formare una sorta di cintura alla base degli Appennini, da Barberino a Vicchio (che non c'era ancora). Ma diverse di queste postazioni sono state del tutto cancellate, probabilmente non da assalti nemici, bensì da un inarrestabile oblio. Fabrizio ha faticato non poco per riuscire a localizzarle. I loro nomi non compaiono, non solo su testi sacri come il Dizionario geografico storico della Toscana di Emanuele Repetti, pubblicato dal 1833 in poi, ma neanche su testi recenti come il minuziosissimo Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino di Paolo Pirillo (Olschki 2008). Un buon esempio è Capaccio, a nordovest di Vicchio. Nel 1260 doveva costituire una postazione fortificata di importanza strategica non indifferente. Il toponimo è miracolosamente sopravvissuto, ma adesso sta a indicare un unico casolare su un'altura.

Ciò che ne consegue è la constatazione del destino imprevedibile subìto nel corso del tempo da luoghi, località, agglomerati, interi paesi. Castelli imponenti, ben presidiati e forse inespugnabili dalle truppe nemiche, furono poi espugnati da una sopraggiunta incuria, causata da chissà quali cambi di strategie, o da disinteresse, o da mancanza di soldi. Seppelliti. Dimenticati. Laddove gruppi di due o tre case venivano a espandersi per formare comuni(tà) che, quale più quale meno, crescevano sempre più di dimensioni e di rilevanza economica, sociale, strategica. Fino ad oggi? Dipende. Se un'epidemia o una scorribanda o una carestia ne falcidiava gli abitanti, o se a breve distanza veniva fondata una terranova, costruito un ponte, deviata la strada, tutto era rimesso in discussione. Fabrizio elenca a un certo punto tutte le località mugellane rammentate nell'Archivio viatorio, in stretto ordine alfabetico. Hai voglia a essere un grande conoscitore di storia locale. La maggior parte di questi nomi risultano del tutto sconosciuti. Dov'era Rascio? Dov'era Saletta? E Carmignano (non c'entra con il comune pratese)?

Buona lettura. Il Mugello nel libro di Montaperti è al momento disponibile nelle librerie mugellane, e presto - mi si assicura - potrà essere ordinato sul web. Chiedete di più al mio amico Francesco Noferini

|

| Fabrizio Scheggi |

|

| La località Capaccio |

Buona lettura. Il Mugello nel libro di Montaperti è al momento disponibile nelle librerie mugellane, e presto - mi si assicura - potrà essere ordinato sul web. Chiedete di più al mio amico Francesco Noferini